郭慶華團隊成員在停止野外查詢拜訪。

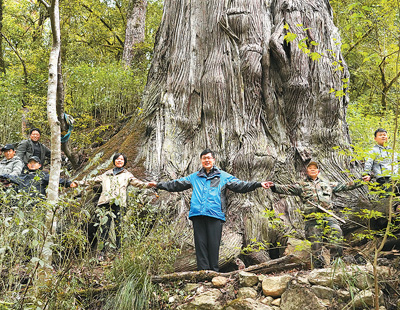

郭慶華(中)與團隊在停止丈量。

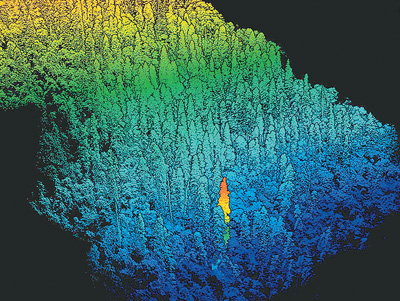

郭慶華團隊采集天生的數據圖。本文圖片由受訪者供給

推窗見綠包養,出門見景,成為越來越多中國人日常生涯的寫照。

截至2023年末,中國叢林籠罩率跨越25%,叢林蓄積量跨越200億立方米,人工林面積居世界首位,成為全球增綠最多的國度。

那么,中國究竟有幾多棵樹?

在國民日報海內版“俠客島”展開的包養網價錢weibo直播連麥中,記者與北京年夜學遠感與地輿信息體系研討所所長郭慶華停止了交通。

十年“數”樹

“中國有幾多棵樹?在完成查詢拜訪之前,說真話,我對這個數字也沒有概念。”郭慶華說,“此刻,我可以告知大師的是,依據我們的查詢拜訪估量,截至2020年,中國年夜約有1426億棵樹,均勻樹密度約為689棵/公頃。”

1426億棵,相當于中國人均擁有約100棵樹。

在查詢拜訪研討中,郭慶華團隊有良多有興趣思的發明——

從植被類型看,冷溫帶針葉林植被區以約720棵/公頃的樹密度,進獻了全國超六成的樹木(約879億棵樹),而熱溫帶落葉闊葉林區的樹木密度最高,約到達989棵/公頃。

從地包養網 花圃理區域看,東北地域樹最多,約360億棵;西南、西北和東北地域的樹木多少數字和密度,明顯高于南方和東南地域。從流域看,長江流域以約496億棵樹的盡對上風位居首位,西北諸河道域、東北諸河道域、珠江流域與松遼流域等均跨越100億棵樹。

從省域看,四川、黑龍江、云南和廣西的樹木總數跨越100億棵,占全國總量的32%。此中,四川憑仗其復雜的地形和多樣的天氣前提,樹木多少數字居全國首位。而在人均樹木多少數字方面,西躲位列第一,人均擁有近2000棵樹。

中國這么年夜,這么多的樹,是怎么“數”出來的呢?

“我們經由過程迷信抽樣,拔取了7.6萬多個樣方,實地查詢拜訪了這些樣方之后,預算出了全國的樹木總量。”郭慶華說,“這7萬多個樣方,我們團隊所有的走遍了,可以說,全國各地的樹林是我們任務的‘主疆場’。”

做這項查詢拜訪,需求時光。

“前前后后,我們花了10年擺佈的時光,采集了400多TB的數據。”郭慶華說,假如以一張照片5M鉅細計,400TB相當于8000多萬張照片的體量。

給樹林做CT

“‘數’樹的經過歷程,抽像地說,就是給一片樹林做周全的CT掃描。”郭慶華說。

采集這么多的數據,包養網假如光靠肉眼、手持相機拍攝、紙和筆記載是遠遠做不到的。

給樹林做CT,離不開兩只“眼睛”——一只是空中的,一只是隨身攜帶的。

空中的“眼睛”是無人機的激光雷達傳感器。

“這片樹林面上的全體情形若何,無人機在空中飛一下,很快我們就能了解。當然,我們用的無人機,跟大師日常平凡攝影用的無人機是紛歧樣的。”郭慶華說,依據研討的需求,團隊研發了一些裝備和東西,將它們掛在無人機上,也就是所謂的“載荷”。這里面有激光發射器,每秒可以發射出上百萬個激光的脈沖,並且是可以扭轉的,能多角度采集數據;這里面還有一個相機,可以同步拍攝照片、錄像等數據,與激光數據互為彌補。

隨身攜帶的“眼睛”,是手持裝備中的激光雷達傳感器。

郭慶華先容,最早,他們隨身攜帶的是相似于背包的裝備,這幾年迭代得手持鉅細,更簡便,效能也更豐盛了。跟無人機上的“載荷”有些相似,手持裝備也是可以同步采集激光和記憶數據,便于在林下隨走隨拍,效力比以前高了良多。

茂密的樹林,經常在野外。一旦沒電子訊號怎么辦?裝備豈不是要宕機?

此刻,沒有電子訊號也不再是題目。“無論是無人機仍是手持裝備,我們都應用了一些技巧,可以完成正確的坐標定位。”郭慶華說。

一只天上的“眼睛”,能俯瞰上面的情形,另一只是隨身攜帶的“眼睛”,可以平視和俯視,如許一來,一片樹林的全景圖就很不難繪制出來了。

“很驕傲地告知大師,這些裝備和技巧都是我們自立研發的。”郭慶華說。

當下,人工智能備受追蹤關心,在“數”樹的經過歷程中,人工智能也獲得了不少利用。

在郭慶華看來,假如說激光雷達和相機是眼睛,那么AI就是佈滿聰明的年夜腦。

無論是硬件端,仍是軟件端,AI都成了郭慶華團隊的好輔佐。

“在現實丈量經過歷程中,我們常常碰到一個困難,統一片樹林的地表是有起有伏的,假如要了解這里面每棵樹的高度,顯然不克不及簡略地把一切的樹都放在統一個程度面下去盤算。是以,我們針對地形的升沉,把包括響應AI算法的模組固化到硬件里面往,如許便可以在飛翔經過歷程中針對地形的升沉來調劑飛翔高度,這被稱為仿地飛翔。”郭慶華說。

AI在軟件真個利用,就更主要了。

試想,在上千平方公里或許更年夜面積上采集了這么大都據,假如都要靠人工一個個往提取要害數據點的包養網排名話,那會很是費時吃力,這時辰就需求利用AI的一些算法。

“我從很多年前就開端研發相干的算法,好比怎么能主動提取叢林的構造參數等信息。淺顯來講,我們的研討就是用激光雷達給樹林做了一個CT掃描,然后用AI來讀這個電影,發明此中的要害信息并收拾成我們需求的陳述,如樹密度輿圖等。”郭慶華說。

“一件很酷的事”

“十年‘數’樹,我們是當真的,我感到我們干了一件很酷的事。”郭慶華說。

這么多年,不少人問過郭慶華異樣的題目:為什么要“數”樹?

在郭慶華看來,有兩個緣由——

“第一個緣由,樹的多少數字或許叫樹的密度是生態體系東西的品質的晴雨表,一個處所生態比擬好的話,它的樹密度會比擬高一點。反之亦然。第二個緣由,此刻全球都面對著應對天氣變更的時期課題。中國作為一個擔任任的年夜國,這些年人工林的蒔植面積居世界首位,將來我們還將持續為地球增加綠色。”

基于如許的斟酌,郭慶華以為,要摸清樹木家底非常主要,如許可認為我們更高東西的品質地種樹供給數據支持,好比,在哪里種樹,種什么類型的樹,種幾多棵樹等等。“是以,我們團隊很多年如一日,保持做叢林研討。”郭慶華說。

令郭慶華印象最深的,是2023年在西躲自治區丈量今朝中國最高樹的經過的事況。

“以前展開叢林查詢拜訪,一個樣方能夠要好幾個小時,此刻有了激光雷達裝備,能延長到幾分鐘。顛末電腦主動處置,可以很快取得相干數據。”郭慶華說,在激光雷達的輔助下,“尋覓最高樹”釀成了一個可重復的迷信任務。不只這般,植物生態學家也可以在相干數據基本長進行更多深刻研討,研討為什么樹能長這么高,它的限制因子是什么,對我們懂得全部生態的機理也有必定的輔助。

樹木不只是叢林的基礎構成單位,更是地球生態體系的“穩固器”。以後,列國紛紜呼應“全球蒔植萬億棵樹”建議,配合應對天氣變更、助力生態體系修復。中國也在為“將來十年蒔植、維護和恢復700億棵樹”的目的而不竭盡力。

“我們團隊的研討結果為上述目的供給了無益的迷信支持。經由過程精準把握全國范圍內的樹木密度分布,相干部分與科研單元可以或許更迷信地計劃造林區域,晉陞蒔植成效,防止自覺和揮霍。讓高精度數據與智能模子深度融會,就是為了讓每一棵樹都能在最適合的處所扎根生長,實在施展生態與經濟價值,為全球生態可連續治理與管理進獻‘中國計劃’。”郭慶華說。

迄今,郭慶華和激光雷達技巧曾經打了20多年交道。“作為科研任務者,我們盼望可以或許經由過程本身的研討,為地球的可連續成長進獻一份氣力。”郭慶華說。(劉發為)